私は落語が好きです。中学の頃からラジオから流れる落語で笑っていた記憶があります。

高校の時は友人が落研にいて、文化祭では高座に上がった時に私をマクラに使ったなんてこともありました。

友人に誘われて「春風亭一之輔のドッサリまわるぜ2024」を見に行って来ました。

私はアマチュアの方や二つ目の方の落語は生で見たことありますが、真打の落語は初めてでした。

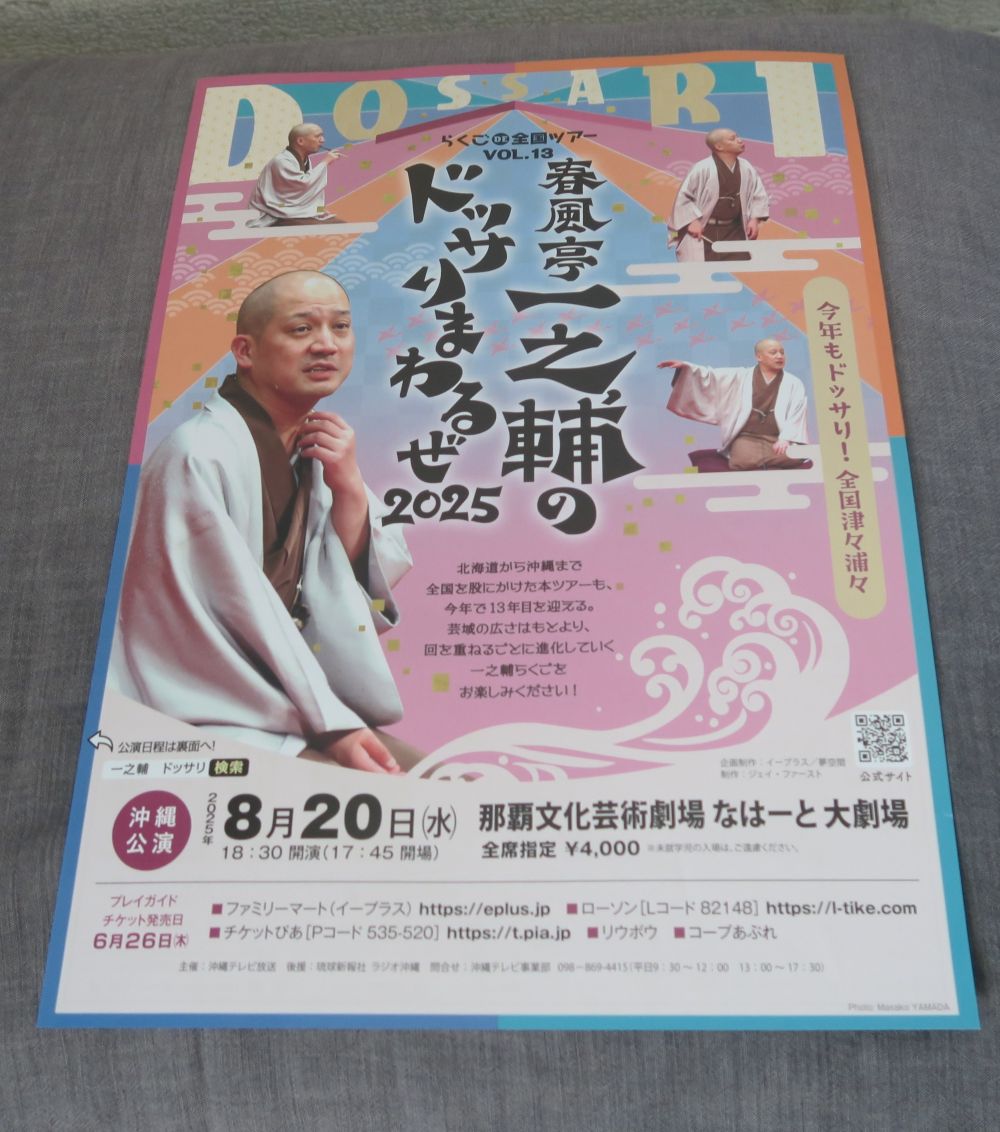

2024年に引き続き「春風亭一之輔のドッサリまわるぜ2025」も見てきたので追記します。

「春風亭一之輔のドッサリまわるぜ2025」会場は「なはーと」

2025年の会場は那覇市の「なはーと」です。何度も入っていますが、音響の素晴らしいホールだと思います。

今回は頑張って1階席のチケットが取れました♪

前説~前座

毎度おなじみの洋服姿の春風亭一之輔さんが自ら出てきて前説です。

「スマホ切っておいてください。」「音が出るものは今のうちに」なんて言いながら、客層を見て噺を決めていきます。

子供が多かったので子供の相手をしつつ、時事ネタを織り込むって。流石ですね。

前座はその地域出身の若手がつとめるのが恒例で、2025年は三遊亭歌ん太さんによる「子ほめ」でした。

隠居の家に松ちゃんが、「ただの酒を飲ませてくれと」やって来た。芳さんが言っていた「灘の酒」と聞き間違っているのだ。隠居はただで酒を飲ませてもらうには、世辞一つも言わないとダメだという。そそっかしい松ちゃんは教えてもらった通りやってみようと表へ出るが…

落語によく登場する”そそっかしい人”が主役のお話。噺は面白いんですが、そんな人いる?って言いたくなる”そそっかしさ”です。

春風亭一之輔さんの落語(2025)

着物姿の春風亭一之輔さんが登場し、沖縄にちなんだ話をしてから落語に入っていきます。

まずは「堀之内」。

とにかく、そそっかしい男。帰って来るなり、「歩くと体が傾いてしょうがない」、女房が見ると下駄と草履を片方づつ履いていたのだ。女房に片方を脱げと言われ草履を脱いでもっと傾いてしまう。そそっかしいのが直るように女房に信心に行くよう勧められ、堀の内のお祖師さまに行くことにする…

おそらく前座の歌ん太さんのそそっかしい男の噺を受けて、この話を選んだんだと思いますが、そんなことあるかい!って、ちょっとイライラしちゃいました笑

続いて「反対俥」。

男は急いで上野へ行こうと、人力車に乗る。ただ人力車が思い通りに行かなくて…

一之輔さんは身振り手振りの大きな落語家さんで、座布団の上で大きく体を動かします。だんだんと人力車が見えてくるから面白いです。

ググってみると、全然違うあらすじも出てきます。定番落語や古典落語をアレンジしているんだと思います。

落語は時代設定の話をしないことが多いのですが、タクシーじゃなくて人力車をつかまえることで明治~大正時代の話だろうなと推測できます。でもエレクトーンが出てきちゃうところが一之輔さんです。

「鼠穴」

休憩をはさんで、もうひと席。

国元の親から兄弟二人で譲り受けた身上を悪友に誘われて、すっかり使い果たしてしまった竹次郎。江戸で商売をしている兄の店で奉公をさせてもらおうとやって来る。

兄は、「奉公するより、元手を貸すから自分で商売をしてみろ」と言う。むろん竹次郎に異存はなく、兄から渡された包を持って表に出て開けて見ると、たったの三文…

最後まで噺聞くと、ホッとしてホロっと涙が流れるような噺です。これは腕がないと出来ないですね。

今回は子供が多かったので色っぽい話はありませんでしたが、一之輔さんの落語は幅が広いんだなと思いました。シメに相応しい噺でした。

落語はお客様がそれぞれ想像を巡らせながら楽しむ話芸なので、お客様の想像がみんな違っていいのだそうです。

素敵な一日になりました。また行くぞ!

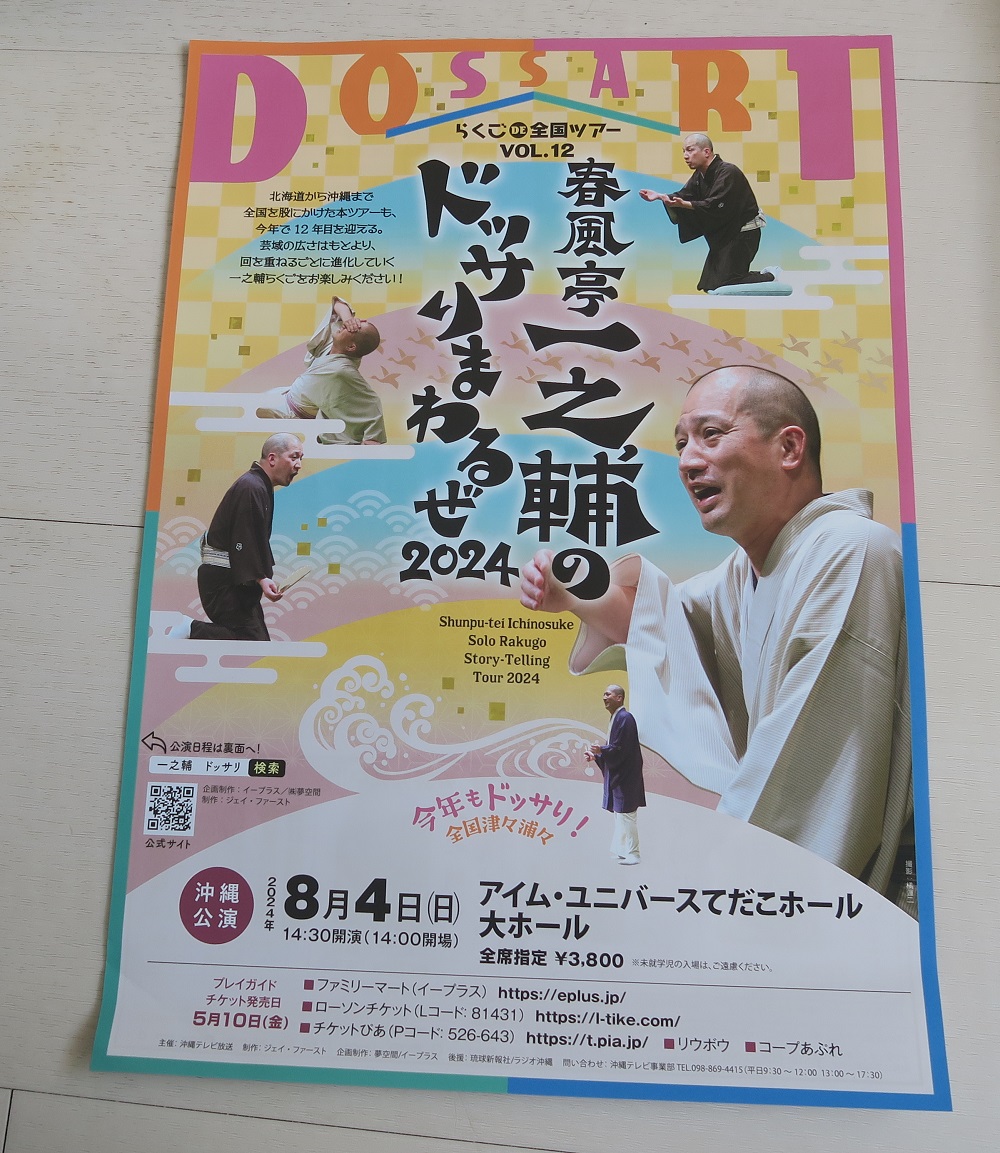

「春風亭一之輔のドッサリまわるぜ2024」会場は「てだこホール」

会場は浦添市の「てだこホール」です。2階席もある広い会場なので、ギリギリでしたがチケットが取れたのですけど、こんなに広い会場で座っているだけの落語を披露するって、そうとう芸がないと厳しいんじゃないだろうかと心配になりました。

てだこホールの入口

客層は割と高めです。そりゃそうですね。小さな子供がいなかったのはちょっと意外な気もしました。

着物姿のお客様もいましたが、ちょっと着方が…でした。

前説~前座

なんと前説も洋服姿の春風亭一之輔さんが自ら行ってくださいました。いつもそうなんだそうです。

ドッサリまわるぜ2024のチラシ

「スマホ切っておいてくださいね」なんて話ながら、お客様の年齢層などを確認して、どの噺をするかを決めているようです。なるほど。

前座はその土地の出身の若手の落語家さんがつとめるそうで、この日は三遊亭歌ん太さんの「てんしき」でした。

物知りの住職が体調を崩し、お医者様に診て貰います。お医者様が「てんしきはありますか?」と尋ねます。「てんしきとはなんですか?」と聞けない住職は小僧の珍念さんに「てんしきを借りてくるように」と申しつけます。ところがどこへ行っても借りられません…

何度も聞いたことがある噺ですが、くすっと笑ってしまうお話です。

春風亭一之輔さんの落語です

着物に着替えた春風亭一之輔さんが出囃子に乗って登場しました。

まずは「真田小僧」。

お小遣いの欲しい子供が父親にねだりますが貰えません。子供が「じゃ、お母さんに、お父さんが留守の間に来たおじちゃんの話を方々でするよって言ってお小遣い貰ってこよう。」と言うと父親が食いついてきます…

オチがわかればなんてことはないんですが、想像を掻き立てられるのが面白いところで、これは腕がないと!

春風亭一之輔さんは座布団の上で、大きく身振り手振りをしながら話しているのでとてもわかりやすく、面白かったです。

2つ目の噺は「短命」

植木職人の八五郎が先代から出入りしている伊勢屋の一人娘の婿養子が続けて3人死んだと言う。八五郎はなぜだろうと不思議に思って横町の隠居の所に聞きにきます…

隠居は説明しますが、八五郎は疎いのでなかなか察することが出来ません。だんだんと色っぽい話になってくるという噺です。

春風亭一之輔さんは座布団の上で、のけぞったり突っ伏したりと大きく動きながら話していたので、とてもわかりやすかったです。

休憩をはさんでもうひと席ありました。

「明烏」です。

堅物のせがれを持つ父親は心配して、お稲荷様参りと噓をついて、遊び人の2人を指南役に吉原に遊びに行かせます。ずっと帰りたがっていた堅物のせがれですが、絶世の美女の花魁が相方に着くと…

最初の2つの噺はちょっぴり色っぽいお話でしたが、3つ目は廓話(くるわばなし)なので女遊びの噺です。話を聞いてみると思っているよりも、ずっと粋な遊びだったことがよくわかります。

春風亭一之輔さんが甘納豆を食べる仕草がリアルで、女性にフラれた遊び人たちの不貞腐れた感じが伝わってきました。

子供がいなかったので、こんな色っぽい噺になったんでしょうね。

やはり真打の噺は全然違うんだなと思いました。楽しい一日になりました。